Partie I – Généralités sur les douleurs fessières (pygalgies) mécaniques

Introduction

Les douleurs fessières chroniques ont été longtemps oubliées, surtout dans les pays de langue anglaise, car le terme back pain ne fait pas de distinction bien nette entre douleurs lombaires, douleurs fessières, voies sciatiques tronquées. En effet, back est, l’opposé de front, et désigne toutes les douleurs affectant la partie postérieure du bas du corps (l’arrière). Le terme buttock pain n’est que très rarement employé pour désigner plus sélectivement les douleurs fessières (pygalgies, et non “fessalgies”). Or la majorité des douleurs fessières ne sont pas d’origine rachidienne (cf. infra), et il est très dommage que même la HAS ait suivi cette régression (en avalisant à tort la définition de “lombalgies” comme celle de douleurs situées entre la charnière dorso-lombaire et le pli sous-fessier).

Cette équivoque sémantique a eu au moins trois conséquences néfastes.

i) La première est la croyance erronée que les sacro-iliaques pouvaient induire des “lombalgies”. Certains ostéopathes américains ont réussi à diffuser la conviction que les sacro-iliaques pouvaient être à l’origine de 10, voire 20 %, des “lombalgies” (au sens de back pain). En fait, les souffrances sacro-iliaques n’induisent dans la très grande majorité des cas que des douleurs fessières, et non lombaires.

ii) La seconde a été une erreur méthodologique commise par les auteurs (allemands) lors de la création des critères ASAS de spondylarthrite, car dans le groupe témoins, seuls des patients avec des lombalgies isolées avaient été sélectionnés, et non des patients avec des douleurs fessières au premier plan. De ce fait, les douleurs sacro-iliaques mécaniques, bien plus fréquentes (2 % de la population) que les sacro-iliites rhumatismales (0,5 % de la population), et sources aussi d’œdèmes sacro-iliaques, avaient été implicitement exclues. Ceci a conduit à une surestimation marquée de la valeur de quelques œdèmes sacro-iliaques en IRM pour poser un diagnostic de sacro-iliite inflammatoire.

iii) La troisième conséquence de ce manque de précision a été le délaissement relatif de la problématique des douleurs fessières chroniques mécaniques, alors qu’elles sont souvent plus invalidantes encore que les lombalgies chroniques.

La présente mise au point s’adresse en priorité aux rhumatologues, spécialité ayant comme mission de cerner au mieux les étiologies des douleurs de l’appareil locomoteur, en faisant le va-et-vient entre la clinique et l’imagerie, et en débutant et terminant par la clinique.

Ceci est d’autant plus important à souligner que dans le contexte des douleurs fessières, malgré leur caractère irremplaçable dans la détection des (très) rares infections et tumeurs de la région du bassin, les scanners et IRM sont souvent sources d’erreurs diagnostiques ou de conclusions erronées. Les pygalgiques chroniques arrivent souvent à la consultation avec une pile parfois impressionnante d’IRM(s) et/ou de scanner(s), sans même radiographies parfois, et sans avoir été suffisamment interrogés ou examinés. Certains se sont même entendus dire que leur douleur fessière était “dans leur tête” (du fait de la normalité de l’imagerie).

Ce sujet est aussi frustrant pour les patients du fait du peu d’efficacité usuelle des traitements proposés. Ceci résulte :

i) du fait que beaucoup de pygalgies sont la conséquence de souffrances de très petits nerfs (invisibles en imagerie) encore (très) difficiles à traiter ;

ii) du manque d’intérêt porté jusqu’à récemment à ce sujet. Ce délaissement peut aboutir au déni, en accord avec le théorème shaddokien : « s’il n’y a pas de solution, c’est qu’il n’y a pas de problème ». Pourtant, ce n’est qu’en reconnaissant l’existence de ces douleurs fessières et en en disséquant les mécanismes (particulièrement variés), qu’il sera possible de les traiter de mieux en mieux.

Ce dossier comporte deux volets :

I) des généralités sur certaines spécificités des pygalgies, notamment en ce qui concerne leurs facteurs favorisants et mécanismes ;

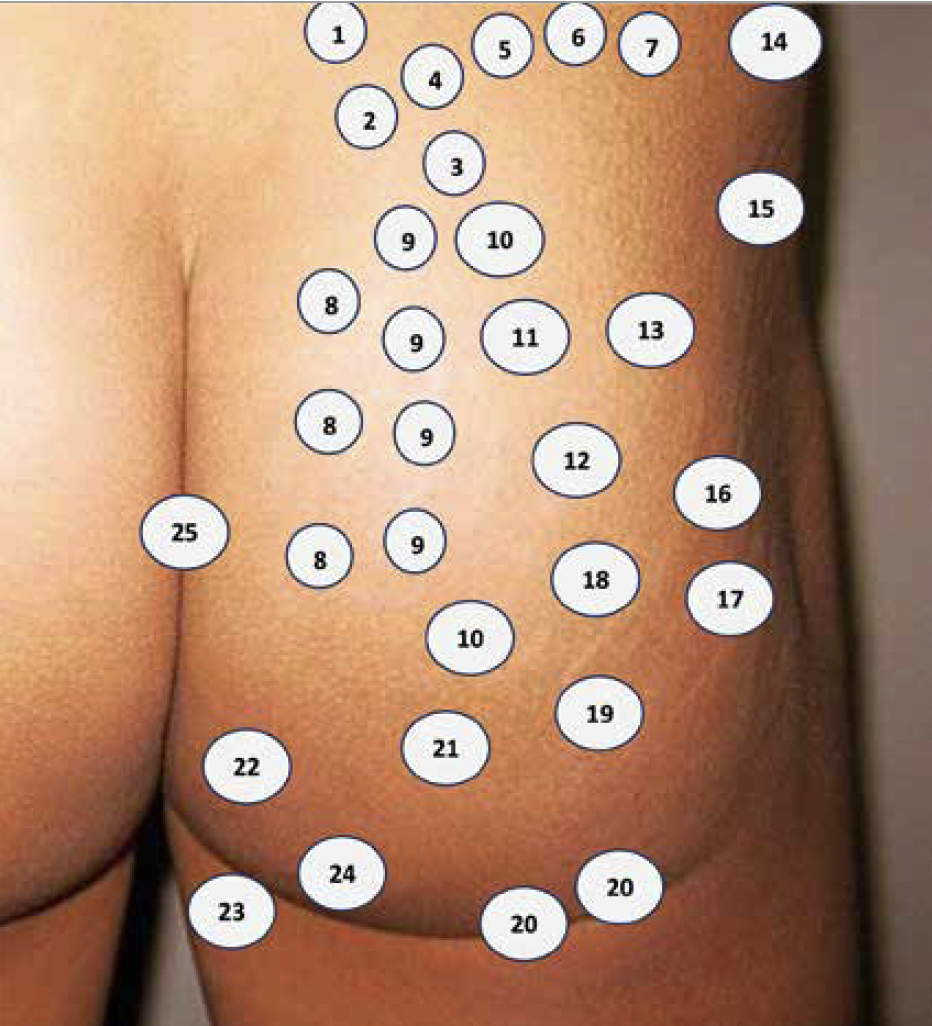

II) un panorama des 25 principales étiologies de pygalgies mécaniques (liste non exhaustive). Celles-ci seront abordées en fonction de la topographie de la douleur maximale (Fig. 1), laquelle est le critère d’interrogatoire et d’examen le plus important à recueillir.

Le second volet (Partie II – Diagnostic topographique des douleurs fessières) est disponible ICI.

Figure 1 – Les 25 principales topographies de douleurs de la région “fessière” détaillées dans la seconde partie du dossier.

Utilité de rechercher à l’interrogatoire des traumatismes passés, même très anciens

Beaucoup de douleurs fessières n’apparaissent que très longtemps après un traumatisme oublié :

i) la cicatrisation des lésions induites par ces traumatismes peut se poursuivre très lentement sur des décennies ;

ii) d’autres sources d’adhérences (perte de la graisse de glissement, épaississement du périnèvre) peuvent secondairement s’y associer pour induire des syndromes canalaires ;

iii) certaines arthroses, dont sacro-iliaques, peuvent mettre des décennies à devenir douloureuses (après lésions des cartilages et/ou ligaments).

Parmi les facteurs déclencheurs (autres que les accouchements) souvent oubliés, car considérés comme presque normaux, des chutes de cheval ou d’un cycle (vélo, moto). Les douleurs ont pu céder assez vite et être ensuite refoulées par le désir de “se remettre en selle”. Pour autant, elles peuvent générer des séquelles irréversibles, lesquelles ne se démasquent qu’avec le temps, quand les derniers “torons” de ces “cordes” (ligaments, tendons, muscles, cartilages) cèdent à leur tour.

Certaines de ces sur-sollicitations peuvent être encore plus pathogènes chez les patients hyperlaxes, ou ceux dont le bassin a été rendu instable. Par exemple, une instabilité de la symphyse pubienne à distance de grossesses multiples peut suffire à induire un surmenage chronique d’une des sacro-iliaques.

Importance de rechercher une asymétrie du bassin et/ou d’orientation des hanches

La grande majorité des douleurs fessières mécaniques ne concerne qu’un côté (en particulier les syndromes canalaires induits par des tensions exagérées d’un muscle piriforme et/ou obturateur interne).

Conséquences de l’asymétrie

Les douleurs sont en effet favorisées, en l’absence de traumatismes passés, par des asymétries, parfois subtiles, du bassin et/ou des coxo-fémorales. Bien tolérées chez les sujets jeunes, tant que les tissus restent encore souples, ces asymétries peuvent se décompenser chez l’adulte, quand les muscles-tendons-aponévroses et labrums se durcissent et/ou se déchirent, sur un des deux hémi-bassins. Ces asymétries peuvent surtout, induire une tension plus marquée sur l’un des deux troncs sciatiques, ainsi que sur toutes les branches qui en dépendent. Cet excès de tension unilatéral n’a pas d’expression dans la jeunesse, lorsque les tissus, dont nerveux, sont encore très souples. Il peut se décompenser à l’âge adulte si une autre cause de perte de mobilité des nerfs de la fesse s’y ajoute.

Beaucoup de prétendues “différences de longueur” des membres inférieurs, notées en position allongée, ne sont que la conséquence de ces asymétries. Les essais de correction de ces fausses différences de longueur par des orthèses plantaires sont alors le plus souvent malvenus.

Examen clinique

Ces asymétries peuvent être suspectées cliniquement sur la manière dont les patients :

i) marchent (un pied plus “en dedans” ou “en dehors” que l’autre, et avec une rotule qui “louche“ en dedans ou en dehors) ;

ii) se tiennent debout au garde à vous (une aile iliaque plus haute que l’autre, et/ou l’épaule homolatérale plus basse que l’autre, par attitude scoliotique compensatrice de la bascule du bassin).

On peut confirmer ces asymétries en décubitus, en recherchant une différence d’orientation entre les hanches gauche et droite. On mobilise ensuite les hanches sur des fémurs en flexion à 90° pour comparer les rotations médiales et latérales des deux côtés, d’abord en décubitus dorsal, puis en procubitus (test de Craig). On peut aussi le faire en position assise (car le passage de position allongée à assise peut beaucoup modifier l’orientation des cotyles).

Très souvent, les patients n’avaient pas encore conscience de cette asymétrie. Elle génère une plus grande tension sur les muscles piriforme et/ou obturateur d’un des deux hémi-bassins, et du nerf sciatique (et explique le caractère presque toujours unilatéral des syndromes de la traversée pelvi-fémorale). La détection de ces asymétries de bassin peut être d’autant plus utile aux chirurgiens orthopédistes qu’elles peuvent expliquer de moins bons résultats de certaines prothèses de hanche, même quand la même prothèse avait été un succès complet au côté controlatéral.

Certaines asymétries du bassin peuvent réaliser de véritables “scolioses du bassin a minima”, et elles sont alors parfois surmontées d’une scoliose à court rayon des segments L5-S1 et L4-L5 (rotation des épineuses, à rechercher sur l’imagerie).

Imagerie

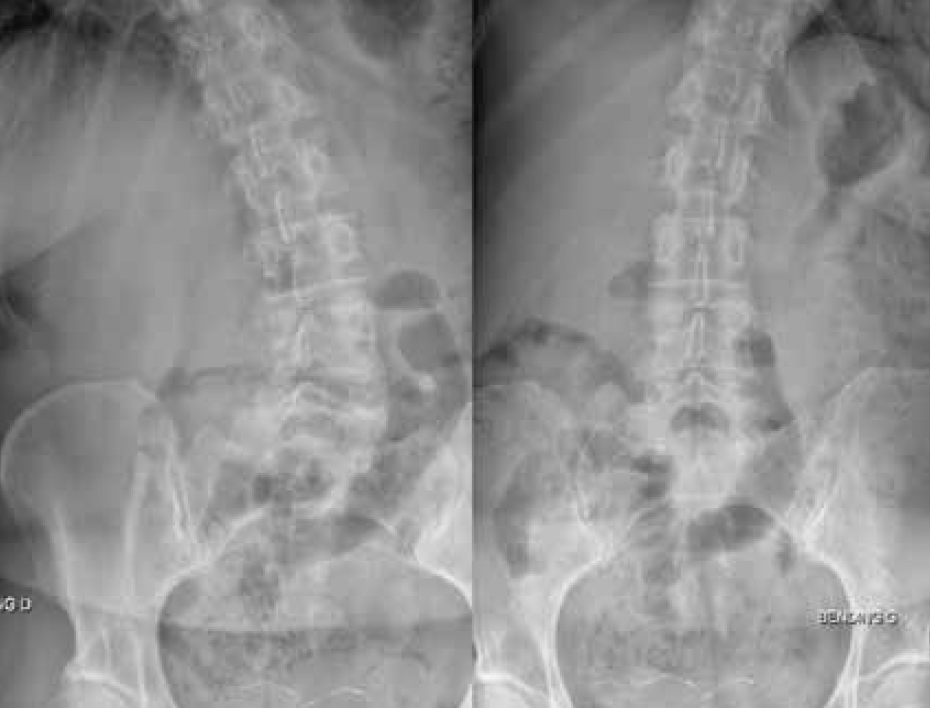

Le meilleur examen d’imagerie pour confirmer ces asymétries/scoliose du bassin reste le cliché de face, sur lequel on peut voir beaucoup de choses, à moindre coût, et pour une faible irradiation (Fig. 2).

Figure 2 – Asymétrie du bassin (équivalent de scoliose, mais restreint au bassin).

Les asymétries du bassin sautent bien moins aux yeux sur ces imageries en coupes (les radiologues ne les signalent presque jamais), et scanners et IRM sont réalisés en position allongée, ce qui ne permet pas de savoir si les ischions, centres des têtes fémorales, et les crêtes iliaques seront dans le même plan ou non en position debout.

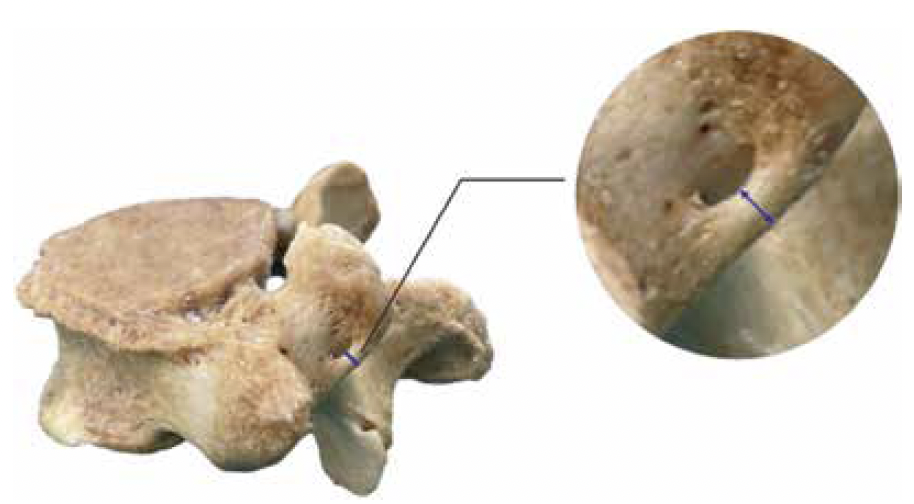

Ces clichés standard peuvent aussi bien mieux attirer l’attention que les imageries en coupe sur une malformation de charnière lombo-sacrée (dont les syndromes de Bertolotti (Fig. 3), qui peuvent favoriser de diverses manières des douleurs fessières : cf. partie II).

Figure 3 – Syndrome de Bertolotti : les apophyses transverses de L5 viennent au contact du sacrum, et aussi de l’aile iliaque, avec création d’un interligne horizontal entre ces transverses et le sacrum.

Quand on note de petits signes de scoliose sus-jacents (L5-S1, voire L4-L5), le cliché standard du bassin gagne parfois à être complété par des clichés de face du rachis lombaire réalisés en inclinaisons gauche puis droite. Ces clichés en bending peuvent en effet décompenser un spondylolisthésis rotatoire subtil (rotation excessive de l’épineuse du disque L5-S1, voire L4-L5, mais d’un côté seulement) (Fig. 4).

Figure 4 – Clichés en bending (penchés d’un côté puis de l’autre), démasquant du côté droit une rotation de la droite des épineuses, et donc une scoliose dynamique tractant les racines du côté gauche lors des inclinaisons à droite du tronc.

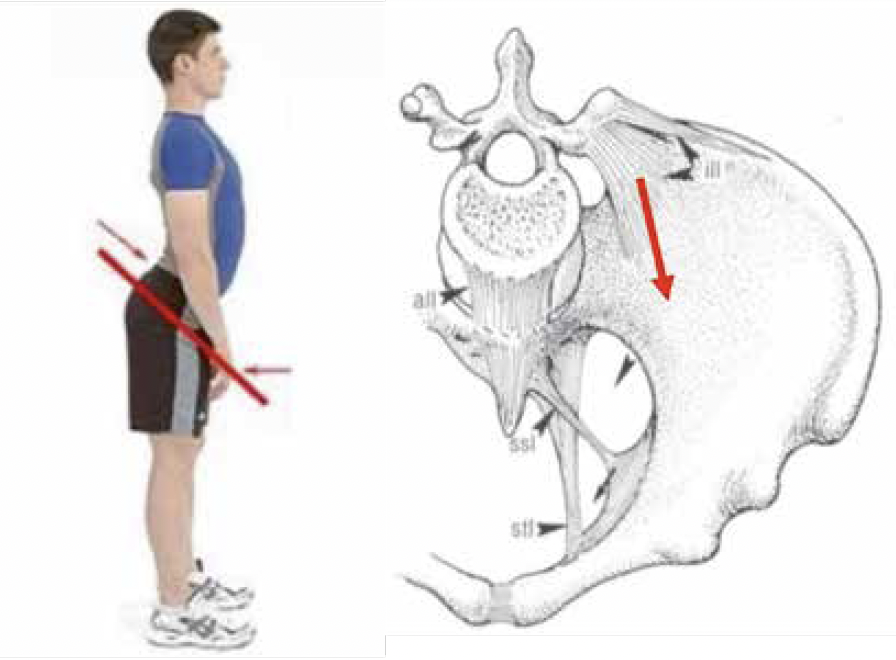

Ces listhésis rotatoires propulsent aussi de manière excessive une des deux apophyses transverses vers l’avant et vers le haut (comme l’aile “supérieure” d’un avion lorsqu’il exécute un virage). Ceci peut contribuer à l’induction de déchirures, parfois très douloureuses, de certains faisceaux des ligaments ilio-lombaires, lesquels s’attachent à l’extrémité de ces transverses pour se terminer sur l’aile iliaque (et sont donc mis en tension d’un côté lorsque la vertèbre tourne) (Fig. 5). Cette lésion par traction des ligaments ilio-lombaires, entretenue par les listhésis rotatoires de L5 sur S1, est l’une des nombreuses sources de douleurs fessières hautes très invalidantes à imagerie dite (à tort) “normale”.

Figure 5 – Les bassins antéversés induisent des excès de traction sur les ischio-jambiers, mais aussi les ligaments ilio-lombaires (dont les lésions sont invisibles en imagerie).

Intérêt de rechercher aussi une variante de posture ou de mobilité du bassin dans le plan sagittal

Certains bassins sont très antéversés (bassins “africains”, ou de “sprinteurs”).

Tensions excessives des ischio-jambiers

Ces excès d’antéversion peuvent s’accompagner de tensions excessives des ischio-jambiers (Fig. 5), préludes possibles à leurs déchirures, ainsi qu’à un excès de couverture antérieure des hanches. On peut les apprécier en inspectant les patients de profil, puis en recherchant en décubitus une rétraction des ischio-jambiers (par la mesure de l’angle poplité, après flexion du fémur à 90° genou fléchi, puis extension passive progressive de la jambe jusqu’à obtention d’un blocage).

Surmenage des sacro-iliaques

Certains excès d’antéversion du bassin peuvent aussi surmener les sacro-iliaques quand celles-ci tournent de manière excessive sur elles-mêmes autour du ligament axile lors des passages des positions assises à debout, et réciproquement. Cette possibilité peut être affirmée par la réalisation de clichés de bassin de profil (idéalement avec le système EOS) d’abord en position debout, puis en position assise. On calcule alors les différences d’orientation du sacrum entre ces deux postures (c’est-à-dire les variations d’amplitude de la version pelvienne).

Prescription de sièges plus ergonomiques

Ces excès d’antéversion du bassin et/ou excès de mobilité dans le plan sagittal des sacro-iliaques peuvent motiver l’utilisation/prescription de sièges plus ergonomiques : plus hauts (à condition que les tables puissent être également surélevées), voire avec une assiette un peu penchée en avant, pour à la fois détendre les ischio-jambiers et éviter les rotations de trop grande amplitude des sacro-iliaques lors du passage entre positions assise et debout.

Nécessité de bien comprendre que la majorité des douleurs fessières sont d’origine neurologique et induites par des tractions excessives sur de fins rameaux nerveux

L’excès de contemplation des imageries (qui n’objectivent que des anomalies macroscopiques) a pu finir par faire oublier à certains médecins que les douleurs fessières mécaniques :

i) ne sont pas dues qu’à des souffrances sacro-iliaques mécaniques, malgré la relative fréquence de celles-ci (1 à 2 % de la population) ;

ii) ne sont que rarement la conséquence d’une inflammation (il existe bien d’autres sources d’excitation des fibres nociceptives) ;

iii) émanent très souvent de petits nerfs, invisibles sur l’imagerie.

Beaucoup de médecins ne savent par ailleurs pas que les nerfs, dont ceux de très petits calibres, sont encore plus sensibles aux stress de traction excessifs (que l’imagerie est incapable de montrer) qu’aux mécanismes de “compression”. En effet, tant les tractions excessives que les compressions de ces nerfs peuvent interrompre les flux de sang veineux (voire artériels) au sein de leurs vasa nervorum (in fine, la plupart des douleurs des syndromes canalaires résultent d’une baisse ou interruption du flux dans ces vasa nervorum). De même, les tests cliniques permettant de diagnostiquer une sciatique ou une névralgie fémorale sont des tests de traction sur les nerfs (signes de Lasègue, de Braggard, de Slump, de Léri).

Fréquence des phénomènes de “double crush”, avec adhérences des nerfs à la fois en proximal et en distal, qui contribuent à des tractions excessives entre ces deux sites

Marge de sécurité d’extensibilité

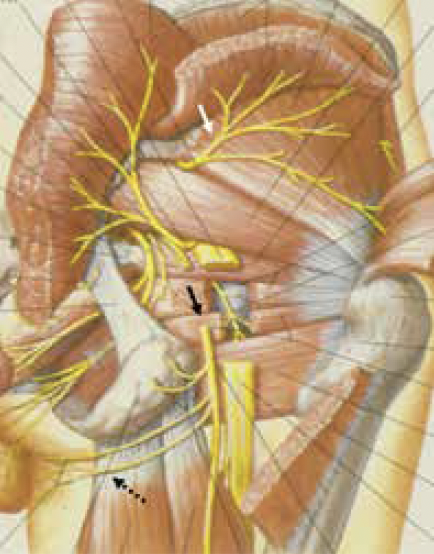

Pour ne pas être trop tendus, les troncs nerveux de gros calibre, entourés de leurs épinèvres, jouissent chez les sujets jeunes d’une bonne élasticité (jusqu’à 2 cm pour le nerf médian, et un peu plus de 1 cm pour le nerf sciatique). Cette marge de sécurité est moindre pour les terminaisons nerveuses, aux trajets plus courts, notamment pour les petit nerfs naissant du nerf sciatique à la fesse : nerf glutéal supérieur, qui se détache du tronc du sciatique au-dessus du piriforme, et surtout nerf cutané postérieur de la cuisse, qui sort du sciatique (au niveau ou en dessous du piriforme) pour descendre vers la face postérieure de la cuisse, et donner lui-même diverses branches terminales (en particulier les nerfs cluniaux inférieurs qui cheminent le long de l’ischion jusque vers le périnée, en pouvant alors simuler des névralgies “pudendales”) (Fig. 6).

Figure 6 – Rappels sur les principales branches de division du nerf sciatique à la fesse : nerf glutéal supérieur passant au-dessus du piriforme (flèche blanche) et nerf cutané postérieur longeant en dedans le nerf sciatique (flèche noire), donnant elle-même naissance aux nerfs cluniaux inférieurs (flèche en pointillés).

Normalement, ces “marges de manœuvre” d’élasticité permettent aux nerfs de supporter les majorations de tensions induites par certaines postures ou mouvements extrêmes.

Le “double crush”

Lorsque la racine nerveuse et/ou un tronc nerveux en aval perdent trop de leur capacité de glissement, cette marge de sécurité d’extensibilité se réduit. Il peut alors suffire d’une restriction de mobilité de l’autre portion du nerf (par exemple une adhérence supplémentaire d’une terminaison nerveuse) pour que des symptômes de souffrance nerveuse apparaissent, au site maximal de l’adhérence du nerf, au moins dans certaines postures (syndromes canalaires acquis et positionnels).

Ce phénomène de “double crush” est bien connu pour les souffrances nerveuses du membre supérieur : “petit” syndrome de la traversée thoraco-brachiale en amont plus “petit” syndrome du canal carpien en aval, induisant à eux deux des symptômes dans le territoire du nerf médian. Ce mécanisme de “double crush” est encore plus fréquemment à l’œuvre dans les douleurs fessières par souffrance du tronc du nerf sciatique ou de ses branches, lesquelles sont les principales étiologies des pygalgies.

En conséquence, en présence d’une pygalgie, et même en l’absence de douleur lombaire, il est bienvenu de rechercher des arguments pour une perte de mobilité des racines lombaires et sacrées :

i) au sein du canal rachidien (débord discal indolent, arachnoïdite fruste, racines conjointes, kyste du ligament jaune ou des facettes, kyste arachnoïdien de Tarlov) ;

ii) dans les foramens et régions extra-foraminales (débord discal méconnu, car latéral, ostéophytose ou ossification progressive des ligaments foraminaux, etc.).

Les kystes arachnoïdiens

Il est sans doute bienvenu de rappeler à ce sujet que, si les kystes arachnoïdiens (Tarlov) ne sont que très rarement pathogènes à eux seuls, il ne faut pas, comme le font désormais la plupart des radiologues et neuro-chirurgiens, jeter le bébé avec l’eau du bain, et affirmer que ces kystes, assez banals, ne sont jamais pathogènes. Ils peuvent en fait l’être indirectement, parce qu’en limitant la mobilité d’une racine à sa naissance, ces kystes rendent le nerf plus vulnérable à des stress de traction bien plus en aval.

En pratique

En présence d’une pygalgie, il faut réaliser d’abord des tests de mise en tension des racines du nerf sciatique : signe de Lasègue sensibilisé par la dorsiflexion du pied (signe de Braggard), signe de la corde de l’arc (Bowstring sign), et surtout signe de Slump. Ce dernier consiste, chez un sujet en position assise, à étendre passivement et progressivement chaque jambe (et cuisse) à l’horizontale (équivalent d’un signe de Lasègue, mais en position assise), puis, en l’absence de douleur vive, à demander au patient de fléchir le cou et le sommet du rachis dorsal, en l’aidant au besoin à prendre cette posture. Le premier temps de la manœuvre “tire la racine vers le bas”. Le second temps de la manœuvre “tire en plus la racine vers le haut” (Fig. 7).

Figure 7 – Le signe de Slump consiste à tirer sur le nerf sciatique et ses branches en position assise, d’abord vers le bas (comme un signe de Lasègue), puis ensuite vers le haut (en faisant fléchir le cou et le haut du dos au patient).

Cette double traction en sens opposés, si elle réveille nettement les douleurs fessières, voire des sciatalgies associées, connues des patients, et du côté douloureux seulement, est un argument majeur pour l’origine nerveuse de la pygalgie.

En effet, bouger le rachis cervical et le haut du rachis dorsal ne fait quasiment pas bouger les autres structures (sacro-iliaques, muscles et ligaments de la fesse, coxo-

fémorales) pouvant être sources de douleurs fessières.

Cette recherche est d’autant plus nécessaire que certaines pygalgies récentes, sans lombalgies ou douleurs d’aval, peuvent parfois n’être “que” des sciatiques tronquées, la souffrance de la racine ne s’exprimant que dans une zone où le tronc du nerf sciatique était déjà un peu plus en tension au préalable (et le plus souvent lors de son passage à travers, ou à la surface, du muscle piriforme).

Le principal “point de Valleix” est localisé à la fesse, juste sous le piriforme (point 10 de la figure 1). Le signe “BUAS” consiste à reproduire la sciatique tronquée tout simplement en appuyant, sur un patient en procubitus, très sélectivement sur cette zone où le nerf sciatique sort du canal du piriforme, et en comparant la sensibilité au côté controlatéral. Ce signe BUAS serait très spécifique d’une souffrance sciatique.

Il faut ensuite éliminer une cause rachidienne comme source des pygalgies

Il faut aussi examiner soigneusement le rachis pour une autre raison : certaines souffrances discales peuvent s’exprimer (rarement) seulement sous forme de douleurs “projetées” dans une ou deux fesses, comme démontré par le passé lors de la réalisation de discographies.

Ces douleurs projetées proviennent sans doute de l’excitation de fines fibres nociceptives de l’annulus, anastomosées aux branches postérieures, et envoyant de ce fait des rameaux aux muscles paravertébraux (cf. les contractures intenses musculaires dans les lumbagos), mais parfois aussi aux muscles fessiers (douleurs et contractures du gluteus maximus).

Les douleurs fessières d’origine discale

Les douleurs fessières d’origine discale (point 1 de la figure 1 pour leur origine, et points 12 et 13 pour les zones de douleurs projetées) sont en fait assez rares. Un des moyens de conforter ce diagnostic est de confier les patients à des kinésithérapeutes pratiquant la méthode McKenzie. En effet, la mobilisation lente, mais très répétée, du rachis dans toutes les directions peut induire le phénomène de centralisation, c’est-à-dire la régression de distal en proximal des douleurs référées d’origine discale, jusqu’à les faire disparaître transitoirement. Ce test diagnostique aurait autant, voire plus, de valeur qu’une discographie pour attester de l’origine discale d’une douleur référée.

Une souffrance facettaire au sens large

La plupart des douleurs rachidiennes se projetant dans une fesse sont probablement plus souvent la conséquence d’une souffrance facettaire au sens large. Il peut s’agir :

i) soit de douleurs également référées en provenance de l’articulation, et notamment de sa capsule ;

ii) soit de douleurs fessières résultant d’une souffrance proximale des rameaux médiaux des branches postérieures des dernières racines lombaires (point 2). Celles-ci courent en effet sur les faces latérales des facettes, et peuvent y devenir trop à l’étroit dans deux défilés sources de syndromes canalaires de ces rameaux médiaux : en amont, les défilés mamillo-accessoires (entre les petits muscles proprioceptifs tendus entre les transverses sus et sous-jacentes, et qui peuvent parfois s’ossifier (Fig. 8)), et en aval des ligaments plaquant ce rameau médian sur la facette.

Figure 8 – Foramen mamillo-accessoire ossifié (ossification du ligament mamillaire) dans lequel passe la branche médiale du rameau postérieur de la racine lombaire, qui peut parfois être mise en tension dans ce foramen.

Les syndromes myo-fasciaux de mucles des fosses lombaires

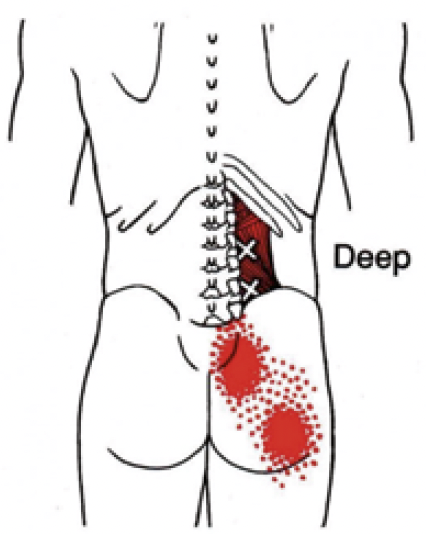

Une dernière, à la fois originale et trompeuse, catégorie de douleurs fessières d’origine rachidienne sont les douleurs projetées du fait de syndromes myo-fasciaux de muscles des fosses lombaires. Ceci a surtout été décrit pour le quadratus lumborum, mais a aussi été observé à partir de syndromes myo-fasciaux du grand dorsal. La pression de points gâchettes au cœur de ces muscles peut parfois déclencher des douleurs fessières référées jusque dans la fesse homolatérale, sources d’errances diagnostiques durables (Fig. 9).

Figure 9 – Des syndromes myo-fasciaux du muscle quadratus femoris (et aussi du latissimus dorsi) peuvent induire des douleurs référées dans la fesse, surtout chez les personnes avec bascule du bassin.

Ces syndromes myo-fasciaux sont souvent notés chez des personnes qui présentent une vraie inégalité de longueur des membres inférieurs, avec une aile iliaque plus basse du côté douloureux, source de contracture permanente imposée de ce fait au muscle quadratus lumborum (et/ou au grand dorsal).

Nécessité de mener un interrogatoire “policier” (TICISIDRA), d’autant qu’il suffit à bien orienter vers le diagnostic final dans près de 90 % des cas

Une fois une origine rachidienne éliminée aussi bien que possible, le seul interrogatoire permet dans près de neuf cas sur dix d’avoir déjà une très forte présomption quant à l’origine de la douleur fessière, à condition de dérouler de manière intégrale les questions à poser à un patient douloureux. On peut utiliser comme moyen mnémotechnique possible l’acrostiche TISICISDRA :

• Type de la douleur (les termes brûlure ou douleur électrique étant très évocateurs d’une douleur nerveuse) ;

• Intensité de la douleur ;

• Siège principal ;

• Irradiations ;

• Circonstances de survenue (sur le nycthémère, selon les positions allongée, debout, ou assise, ainsi qu’à la marche et autres activités (conduite de véhicule, etc.)) ;

• Incidence immédiate de la douleur ;

• Signes d’accompagnement (paresthésies, boiterie, etc.) ;

• Durée et mode de terminaison des accès douloureux ;

• Rythme de récidive de ces accès douloureux ;

• Action des traitements entrepris.

Il faut surtout exiger des patients qu’ils puissent désigner avec un seul doigt l’épicentre de leurs douleurs

De tous ces items, le plus important, et de loin, dans le contexte des douleurs fessières, est la désignation du siège maximal de la douleur (“épicentre”) avec une précision si possible sub-centimétrique (avec un seul doigt, voire une pointe de crayon) (Fig. 1). Ceci est important, car les étiologies de ces douleurs fessières peuvent varier beaucoup lorsque le site de la douleur se décale de 1 cm, comme illustré dans la partie suivante (dans un prochain numéro) et sur la figure 1.

Lire la suite dans le prochain numéro de Rhumatos

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en rapport avec ce dossier.