Résumé

La santé environnementale prend en compte les facteurs non génétiques influençant la santé humaine, notamment la pollution, l’alimentation, l’activité physique…

L’exposome englobe toutes les expositions environnementales d’un individu tout au long de sa vie, y compris les facteurs physiques, chimiques et psychoaffectifs. Il est un défi méthodologique et scientifique majeur, nécessitant une approche pluridisciplinaire.

L’impact de l’environnement sur la santé est considérable : selon l’OMS, les facteurs environnementaux sont responsables de 23 % des décès mondiaux et 25 % des pathologies chroniques (maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, rhumatismes inflammatoires…).

En rhumatologie, des facteurs environnementaux comme le microbiote, l’alimentation et la sédentarité jouent un rôle croissant dans la physiopathologie de l’arthrose et des maladies inflammatoires chroniques.

Par ailleurs, le secteur de la santé contribue à environ 8 % de l’empreinte carbone, notamment à travers la production et le transport des médicaments.

Des initiatives sont mises en place pour limiter cet effet :

• politiques publiques : plans nationaux de santé environnementale (PNSE), réduction des émissions industrielles, surveillance des polluants ;

• engagements hospitaliers : bilan carbone des hôpitaux, recyclage, outils d’évaluation de l’incidence écologique des soins ;

• pratiques médicales plus durables : rationalisation des prescriptions, recours aux biosimilaires moins polluants, développement de thérapies non médicamenteuses (kinési-

thérapie, hypnothérapie…).

En conclusion, la décarbonation du système de santé est un défi crucial. Les professionnels de santé ont un rôle clé dans cette transition vers des soins plus écologiques et durables. L’éducation, la prévention et des pratiques médicales adaptées sont essentielles pour réduire l’impact environnemental tout en assurant une prise en charge de qualité.

Abstract

Rheumatology and “environmental health”

Environmental health considers non-genetic factors influencing human health, including pollution, diet, and physical activity.

The exposome encompasses all environmental exposures an individual encounters throughout their life, including physical, chemical, and psycho-affective factors. It represents a major methodological and scientific challenge, requiring a multidisciplinary approach.

The impact of the environment on health is significant: according to the WHO, environmental factors account for 23% of global deaths and 25% of chronic diseases (cardiovascular diseases, neurodegenerative disorders, inflammatory rheumatisms, etc.).

In rheumatology, environmental factors such as the microbiota, diet, and sedentary lifestyle play an increasing role in the pathophysiology of osteoarthritis and chronic inflammatory diseases.

Additionally, the healthcare sector contributes approximately 8% of the carbon footprint, mainly through the production and transportation of medications.

Initiatives are being implemented to limit this impact:

• public policies: National Environmental Health Plans (PNSE), reduction of industrial emissions, and pollutant monitoring;

• hospital commitments: carbon footprint assessments, recycling programs, and tools to evaluate the ecological impact of healthcare;

• more sustainable medical practices: rationalizing prescriptions, using biosimilars with lower environmental impact, and developing non-pharmacological therapies (physical therapy, hypnotherapy, etc.).

In conclusion, decarbonizing the healthcare system is a crucial challenge. Healthcare professionals play a key role in this transition toward more sustainable and eco-friendly care. Education, prevention, and adapted medical practices are essential to reducing the environmental impact while ensuring quality patient care.

Généralités

La “santé environnementale” a été définie en 1989 comme comportant les aspects de la santé humaine et des maladies qui sont déterminés par l’environnement. Plus récemment, dans les années 2000, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) propose une nouvelle définition de la santé suivant le concept “une seule santé” ou One World One Health, concept émergeant, car les experts en santé publique ont commencé à reconnaître que la santé humaine, animale et environnementale étaient interconnectées (1).

Par environnement, on entend les modifications du milieu de vie, de l’écologie, des technologies, des conduites humaines et de leur incidence sur le milieu animal et végétal. La définition au sens large de la santé environnementale comporte tout ce qui est associé aux pathologies à l’exception des facteurs génétiques. Cette définition inclut donc l’environnement psychosocial, les comportements et styles de vie (alimentation, tabac, alcool, activité physique…) et l’environnement naturel.

Elle a conduit au concept d’exposome proposé en 2005, et introduit dans le Code de la santé publique en 2016 (2). « L’exposome englobe les expositions environnementales tout au long de la vie (y compris les facteurs liés au style de vie), à partir de la période prénatale. »

Dans les pays développés, l’impact du système de santé sur l’environnement représente environ 8 % de l’empreinte carbone (3). Il est donc essentiel d’intégrer une approche médico-écologique dans nos pratiques et nos prescriptions.

Effet de l’environnement sur la santé

L’environnement est un déterminant majeur de notre santé. L’OMS estime que les facteurs environnementaux sont responsables de 23 % des décès et de 25 % des pathologies chroniques dans le monde et de 15 % des décès en Europe (4).

Les maladies chroniques

En effet, les facteurs environnementaux et comportementaux (qualité de l’air, de l’eau, alimentation…) peuvent contribuer à de nombreuses maladies chroniques d’origine souvent multifactorielle, telles que les pathologies cardiovasculaires, respiratoires, neuro-dégénératives… ou encore les rhumatismes inflammatoires chroniques.

Par exemple, l’interaction santé-environnement est bien connue dans le cas du déséquilibre nutritionnel avec la survenue de maladies métaboliques comme le diabète. On peut également citer les effets des perturbateurs endocriniens sur l’équilibre hormonal, et notamment leur effet sur le système reproducteur. Il existe aussi des exemples de synergie entre divers facteurs environnementaux, par exemple le risque de cancer du poumon associé à l’exposition au radon ou à l’amiante multiplié chez les fumeurs (5).

Ces maladies chroniques touchent 20 millions de Français (35 %) avec un impact économique considérable. La commission de The Lancet sur la pollution et la santé a publié un rapport très étayé sur le coût sanitaire et économique de la pollution (perte de 4 600 milliards/an dans le monde, soit 6,2 % de la production économique mondiale) (6).

Les émergences infectieuses

Par ailleurs, la récente épidémie SARS-Cov 2 illustre combien l’interaction entre les agents infectieux, les hôtes et l’environnement est au cœur des émergences infectieuses comme les zoonoses et nous interroge sur la qualité de notre environnement et de nos modes de vie (surpopulation et inégalités territoriales favorisant la propagation des virus) (7).

L’exposome

L’exposome est donc un véritable défi scientifique, car il intègre l’ensemble des expositions : physiques (UV), chimiques (polluants), psychoaffectives (stress), qui peuvent influencer la vie humaine dès la période fœtale (hors prédispositions génétiques). Il tient compte également des modes de vie (nutrition, activité physique). L’objectif de l’exposome permet d’étudier l’effet des ces variables sur la santé humaine au cours du temps.

Cette multiexposition et cette temporalité constituent un défi méthodologique et nécessitent une approche pluridisciplinaire (2).

Cas de la rhumatologie

• En rhumatologie, l’arthrose occupe une place majeure en recherche dans les maladies ostéo-articulaires par sa prévalence croissante, son incidence fonctionnelle et son enjeu médico-économique. L’équipe de J. Sellam suggère l’intervention d’autres acteurs potentiels dans la physiopathologie de l’arthrose tels que l’environnement, le microbiote, l’alimentation ou la sédentarité. Ainsi, des facteurs systémiques et métaboliques se surajouteraient au facteur mécanique (8, 9).

• Concernant la polyarthrite rhumatoïde (PR), les facteurs de risque environnementaux modifiables méritent d’être recherchés et corrigés. Parmi les expositions professionnelles, l’exposition à la silice minérale est la mieux documentée (métiers du bâtiment, taille de la pierre, céramique, dentiste, etc.). Elle est associée à un doublement du risque de PR immunopositive. D’autres expositions aériennes professionnelles semblent associées à un surrisque (insecticides, fongicides, fumées de soudure, toluène, poussières inorganiques, etc.) avec un effet dose et un effet synergique avec le tabagisme et les prédispositions génétiques (10, 11).

Activités de l’Homme et leurs conséquences sur l’environnement

Les risques pour la santé

Toute la complexité demeure dans le champ très vaste des activités humaines ayant un effet direct ou indirect sur l’environnement. Ces activités influencent la santé de nos patients par :

• l’émission de polluants chimiques (comme l’utilisation de pesticides, de perturbateurs endocriniens) entraînant une pollution de l’air, de la terre et de l’eau ;

• certains facteurs physiques : radioactivité, bruits, ondes électromagnétiques ;

• le cadre de travail avec les expositions professionnelles à des toxiques, au stress ;

• les changements globaux tels que le changement climatique et la diminution de la biodiversité.

Les politiques environnementales

L’Homme, par ses activités, affecte et transforme donc son environnement. Les politiques environnementales actuelles reflètent la prise de conscience collective sur ce sujet. En effet, depuis 1995, plus d’une centaine de pays se réunissent chaque année lors des Conferences Of the Parties (COP) pour lutter contre le réchauffement climatique et, au niveau européen, le pacte vert, Green Deal, en 2019 s’était fixé l’objectif zéro pollution.

Au sein de l’Europe, la France fait partie des états les plus engagés sur la santé environnementale depuis 2004, avec la mise en place de plans nationaux santé environnement (PNSE), une politique ambitieuse qui vise à réduire les conséquences des altérations de l’environnement sur la santé. Les mesures déjà mises en place sont :

• la réduction de 50 à 80 % des émissions atmosphériques de substances dangereuses de la part des industriels,

• la surveillance des pollens,

• et le soutien de nombreux projets de recherche français et européens.

Des plans sont déclinés au niveau local pour atteindre les objectifs à l’échelle régionale.

L’empreinte carbone

L’empreinte carbone est un indicateur qui représente la quantité de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone) émise par les activités humaines. Un calculateur d’empreinte carbone fourni par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) intitulé « nos gestes climat » aide à repérer les usages qui contribuent le plus à cette empreinte et dont l’objectif est de réduire son incidence. L’empreinte carbone moyenne annuelle d’un Français est de 9,4 tonnes de CO2e/an/personne (12).

L’impact de la rhumatologie

En rhumatologie, l’un des domaines impliquant cet impact carbone mis en avant récemment (ACR 2024) concerne la fabrication des médicaments, le conditionnement primaire et secondaire du médicament, le transport (fournitures et patients), le stockage et la gestion des déchets.

En effet, une étude menée par l’équipe Chapurlat et al. a évalué l’empreinte carbone de la production d’adalimumab. Celle-ci nous a permis de constater que le biosimilaire ayant le plus grand impact carbone représente 40 % d’équivalent de CO2 de plus que celui ayant le plus faible impact. Il a été observé qu’une injection par seringue représente deux ou trois fois moins d’émissions qu’un stylo prérempli. Il y a une variabilité significative dans la quantité d’eau nécessaire à la production de ces médicaments, allant d’une unité à six fois plus. Enfin, il existe des disparités en termes de contenu recyclable.

Une année de traitement avec un stylo d’adalimumab pour un patient représente au moins 9 kg CO2e. En France, en 2022, les émissions de gaz à effet de serre liées aux stylos d’adalimumab 40 mg représentent 348 tonnes de CO2e sur l’année, soit l’équivalent de 2,2 millions de kilomètres parcourus en avion (13).

Mesures préventives

Les mesures générales

Les mesures générales (14) visent à réduire notre impact carbone par la baisse de notre consommation énergétique, le recours aux sources d’énergies renouvelables ou plus écologiques, le traitement des eaux usées, le recyclage et une meilleure gestion des déchets.

Plusieurs axes sont prévus en France par le PNSE avec différents objectifs :

• démultiplier des actions concrètes menées par les collectivités territoriales, améliorer la formation des élus pour lutter contre les inégalités territoriales, renforcer la sensibilité des urbanistes sur la préservation de l’environnement et faire respecter les plans locaux d’urbanisme ;

• créer un espace commun de partage des données environnementales pour la santé, le Green Data Health, afin de mieux comprendre les interactions entre facteurs environnementaux et la santé qui permettra de renforcer la recherche sur l’exposome.

La biosurveillance

En France, le Programme national de biosurveillance est instauré par le Grenelle de l’environnement de 2009 (Loi 2009-967 du 03 août 2009). La biosurveillance est un outil utilisé pour détecter et mesurer l’imprégnation de la population à diverses substances chimiques ou polluants et identifier les déterminants d’exposition via l’environnement général ou professionnel. C’est un outil de santé publique essentiel pour évaluer notre exposition et les effets sur notre santé, mais aussi pour suivre l’efficacité des stratégies visant à les réduire.

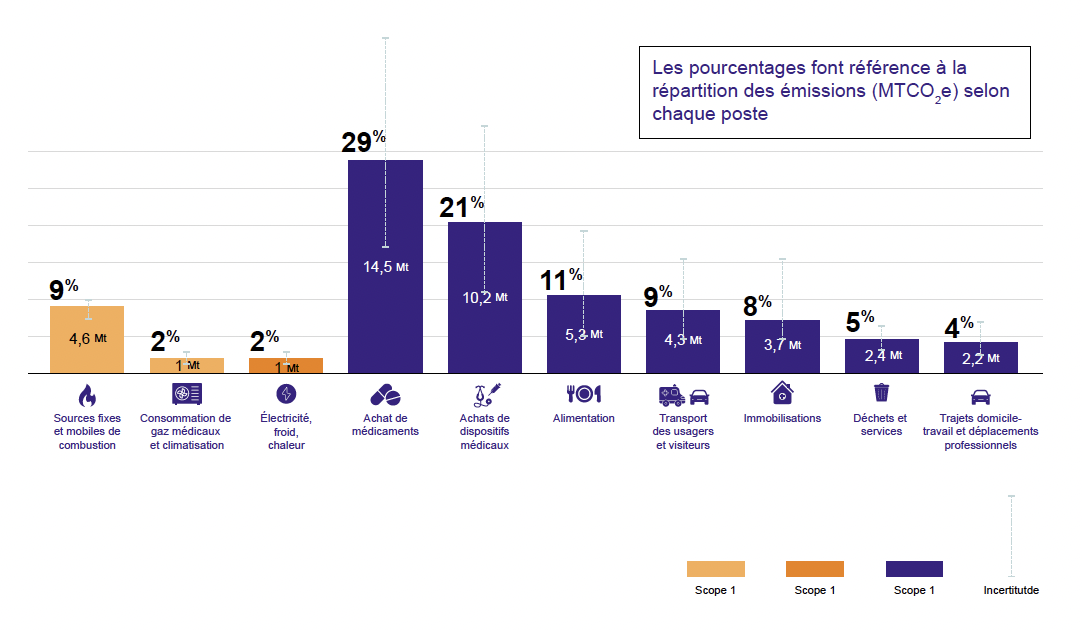

En pratique, dans le secteur de la santé, plusieurs sources d’émission de gaz à effet de serre sont à prendre en compte (Fig. 1) : il y a les consommations d’électricité, de gaz, la production, le transport et le stockage des médicaments et des dispositifs médicaux, la stérilisation, la blanchisserie, la restauration, les transports des patients et la gestion des déchets.

Figure 1 – Répartition des émissions des gaz à effet de serre dans le secteur de la santé français (MtCO2e). The Shift Project 2023.

Les émissions directes et indirectes dans le secteur de la santé

• Au niveau des émissions directes, les émissions sont dominées par les sources fixes de combustion (dues à la consommation de fuel et de gaz pour des usages comme le chauffage, l’eau chaude sanitaire ou encore la cuisson dans les espaces de restauration collectifs).

• Les émissions indirectes représentent plus de 85 % du total des émissions de gaz à effet de serre, et sont largement dominées par les achats de médicaments ainsi que les achats de dispositifs médicaux (50 % des émissions indirectes). Parmi les principaux postes d’émissions, nous retrouvons des postes moins spécifiques au secteur de la santé, comme celui des déplacements (13 %).

La production de déchets

En outre, en 2022, la France a produit 345 millions de tonnes (Mt) de déchets. L’évolution des modes de vie et de consommation a entraîné un doublement des quantités de déchets générés par les ménages en 40 ans, soit 30,6 Mt en 2015. À cela, il convient d’ajouter la production de 290,5 Mt de déchets pour les activités économiques et de 4 Mt pour les collectivités. La loi relative à la transition énergétique fixe des objectifs en matière de réduction, de récupération et de valorisation (valorisation-matière, valorisation des déchets organiques), de traitements (incinération et procédés physicochimiques) et de stockage des déchets. Il existe des règles spécifiques de traitements pour certains déchets qui présentent des risques particuliers de pollution ou dangereux (déchets contaminés aux PCB, ou les Dasri par exemple) (15).

Les mesures dans les établissements hospitaliers

• Sur le terrain, les hôpitaux publient leur bilan carbone, avec comme principal poste d’émission de gaz à effet de serre : le soin (achats de médicaments, de consommables, de gaz médicaux et de produits à usage unique).

• L’AP-HP propose un outil d’estimation de l’empreinte carbone issue de l’activité de soin : l’outil Carebone®, qui permet aux professionnels de santé d’évaluer leurs pratiques, de valoriser leur engagement et d’améliorer le parcours patient. Les hôpitaux s’engagent ainsi vers une démarche ambitieuse de décarbonation pour les années à venir.

• Comme autre exemple, le programme H2D (Hôpital développement durable) du CHRU de Nancy intègre le développement durable dans l’organisation et les pratiques afin de maîtriser les consommations, inciter au recyclage et promouvoir auprès du personnel et des patients les enjeux du respect de l’environnement. Le CHRU de Nancy dispose de plus de 10 filières de recyclage pour les 600 tonnes de déchets produits annuellement. Aujourd’hui, 23 % des ordures sont recyclées au CHRU de Nancy.

• Dans les hôpitaux, les anesthésistes ont été précurseurs de pratiques plus respectueuses de l’environnement par le remplacement des anesthésiques inhalés par des alternatives intraveineuses et sur la réduction et le recyclage des déchets des blocs opératoires (16).

• En pratique, depuis la rentrée universitaire 2023-24, le module « Médecine et santé environnementale » est intégré dans la formation initiale des étudiants en médecine du deuxième cycle, ce qui améliore l’information et la prise de conscience des acteurs de la santé.

En rhumatologie

En rhumatologie, il faut :

• dans un premier temps, cibler les indications de biothérapie et les indications de nos gestes en rhumatologie interventionnelle (ponction, infiltration, biopsie…),

• puis privilégier les traitements issus d’industries moins éloignées pour limiter le transport ou choisir des lieux de fabrication plus respectueux de l’environnement,

• réduire le volume et les stocks des médicaments, sans risquer de rupture d’approvisionnement,

• travailler avec les industries de la santé pour diminuer le packaging,

• réduire les volumes prescrits (prescrire en “boîte” à renouveler plutôt qu’en “mois”) pour réduire le gaspillage des médicaments.

Les prescriptions médicamenteuses

Pour nous aider dans nos prescriptions médicamenteuses, le hazard score est un outil qui classe les molécules selon leur potentiel polluant (18). Cet outil nous fait prendre conscience de l’impact carbone de nos prescriptions, au-delà des biothérapies ou thérapies ciblées, même pour des molécules comme le paracétamol ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens.

• Il faut mettre en avant la prise en charge globale de nos patients douloureux à l’aide de prescriptions médicamenteuses, mais surtout de thérapies non médicamenteuses, comme la kinésithérapie, la balnéothérapie, les techniques de méditation et d’hypnothérapie.

• L’éducation thérapeutique du patient doit être remise au premier plan pour nous aider dans cette démarche holistique et nous permettre de limiter certaines escalades médicamenteuses.

La prévention

La prévention passe par l’affichage de messages clés dans la salle d’attente pour poursuivre la sensibilisation aux enjeux de la transformation écologique en santé des professionnels (médicaux et paramédicaux) et des patients.

Cette prévention nous permettra également d’agir en amont sur les comportements (nutrition, activité physique) et sur les activités humaines ayant une incidence sur l’environnement et permettra, in fine, de réduire le volume de consommation de médicaments (17).

Au sein des hôpitaux : préciser des leviers d’action à l’échelle des parcours de soins puis définir un plan d’action avec une feuille de route pour atteindre les objectifs de décarbonation.

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en rapport avec cet article.

Bibliographie

1. Sinclair JR. Importance of a One Health approach in advancing global health security and the Sustainable Development Goals. Rev Sci Tech 2019 ; 38 : 145‑54.

2. Wild CP. The exposome: from concept to utility. Int J Epidemiol 2012 ; 41 : 24‑32.

3. Lenzen M, Malik A, Li M et al. The environmental footprint of health care: a global assessment. Lancet Planet Health 2020 ; 4 : e271‑9.

4. Das P, Horton R. Pollution, health, and the planet: time for decisive action. Lancet 2018 ; 391 : 407‑8.

5. Pairon JC, Matrat M, de Clavière C. Cancers broncho-pulmonaires professionnels. Med Hyg 2004 ; 2475 : 648‑53.

6. Landrigan PJ, Fuller R, Acosta NJR et al. The Lancet Commission on pollution and health. Lancet 2018 ; 391 : 462‑512.

7. Che D. Quels éléments président à l’émergence d’une épidémie virale ? Peut-on la prévoir ? Presse Med 2019 ; 48 : 1528‑35.

8. Sellam J. De l’arthrose aux arthroses : une nouvelle vision physiopathologique. Bull Acad Natl Méd 2018 ; 202 : 139‑52.

9. Wallace IJ, Worthington S, Felson DT et al. Knee osteoarthritis has doubled in prevalence since the mid-20th century. Proc Natl Acad Sci 2017 ; 114 : 9332‑6.

10. Fautrel B, Kedra J, Juge PA et al. Actualisation 2024 des recommandations de la Société française de rhumatologie pour le diagnostic et la prise en charge des personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde. Rev Rhum 2024 ; 91 : 663‑93.

11. Salliot C, Nguyen Y, Boutron-Ruault MC, Seror R. Environment and lifestyle: their influence on the risk of RA. J Clin Med 2020 ; 9 : 3109.

12. Données et études statistiques pour le changement climatique, l’énergie, l’environnement, le logement, et les transports. [cité 20 mars 2025].

13. Moninot I, Fontana A, Feurer E et al. Ab1331 the carbon footprint of adalimumab biosimilars through their life cycle. Ann Rheum Dis 2024 ; 83 : 2015‑6.

14. Holzmueller CG. How health care organizations can reduce their carbon footprint. Qual Manag Healthc 2021 ; 30 : 46.

15. Données et études statistiques pour le changement climatique, l’énergie, l’environnement, le logement, et les transports. [cité 2 avr 2025].

16. Mishra LD, Agarwal A, Singh AK, Sriganesh K. Paving the way to environment-friendly greener anesthesia. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2024 ; 40 : 9‑14.

17. Sarfati M, Senequier A, Bihouix P ,et al. Preventing a global health care systems collapse through low-tech medicine. J Glob Health 14 : 03035.

18. Dupont B, Faure S. Le hazard score, un outil pour réduire l’impact environnemental des prescriptions. Actual Pharm 2020 ; 59 : 27‑32.